アニメ『ある魔女が死ぬまで』第2話「見習い魔女とラピスの人々」は、嬉し涙を集めて命をつなぐ物語の第2章として、見習い魔女メグ・ラズベリーとラピスの街の人々の心温まる交流を描きます。

今回のエピソードでは、メグの親友フィーネが魔女の館を訪れ、大切な祖父の形見である腕時計を直してほしいと願い出ます。その時計に宿る精霊の存在や、メグの不器用ながらも真摯な魔法が、街の人々の心に優しい変化をもたらしていきます。

「命の種」を生み出すために「嬉し涙」を集めるという切ない使命を背負いながら、メグがどのように“人とのつながり”を紡いでいくのか――本記事では、第2話の見どころとその意味を深掘りしていきます。

- 見習い魔女メグが初めて“嬉し涙”を集める過程

- “魔法”は物を直す力ではなく心に寄り添う力であること

- ラピスの街と人々が生み出す小さな奇跡の始まり

見習い魔女メグが向き合う“感情のかけら”とラピスの人々

メグ・ラズベリーが初めて挑むのは、人の“嬉し涙”を集めるという不思議で切ない使命。

それは、ただ魔法をかけるだけでは叶えられない、人の心にそっと寄り添う力が試される旅の始まりでした。

第2話では、ラピスという街の人々との交流を通じて、メグが“感情のかけら”とどう向き合っていくのかが丁寧に描かれています。

フィーネが持ち込む依頼──止まった時計が動き出すとき

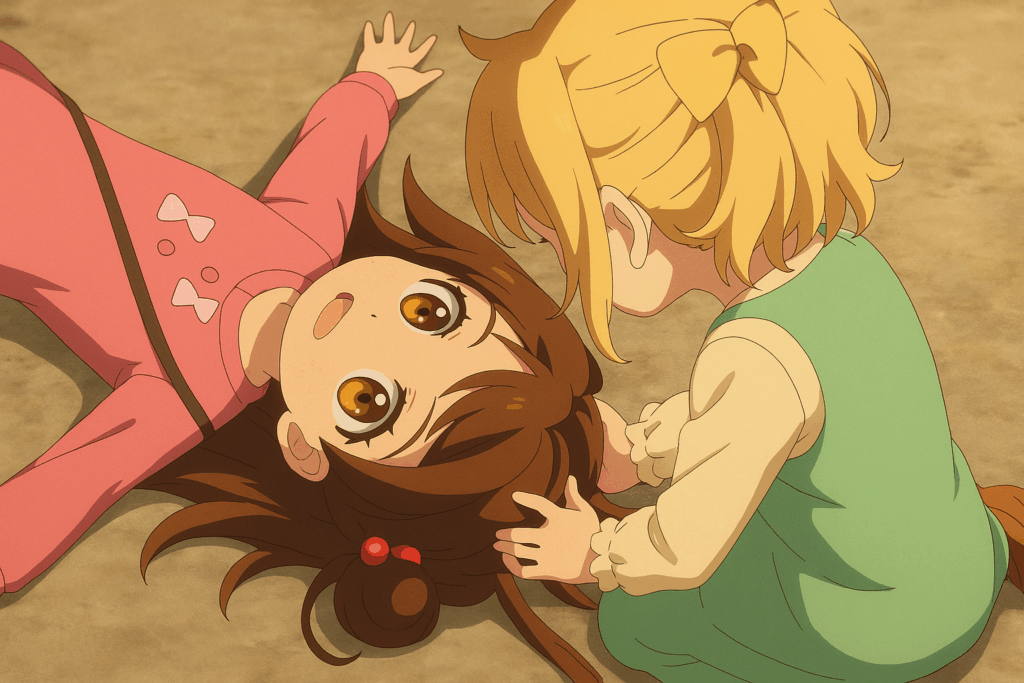

メグの親友フィーネが魔女の館を訪れたのは、祖父の形見である腕時計を修理してもらうためでした。

しかし、その時計は単なる故障ではなく、時計に宿る精霊の力が弱まっていることで止まっていたのです。

メグは魔法の力だけでなく、自分の“気持ち”を込めて修復を試みます。

メグの魔法はまだ拙く、結果もすぐには出ません。

それでも彼女のひたむきな姿勢と、時計に込められた祖父との思い出がフィーネの胸を打ち、小さな嬉し涙を生み出しました。

この瞬間こそ、メグにとって初めて「誰かのために魔法が届いた」と実感する出来事だったのです。

止まった時計が再び時を刻み出したその瞬間、ラピスの街の空気が少し変わったように感じられました。

魔法が動かしたのは、機械ではなく“想い”だったのです。

このエピソードを通して、メグの魔法が少しずつ街の人々の心に届き始めていることが描かれていきます。

精霊と心のつながり──魔法で癒すのは“モノ”ではなく“想い”

メグが時計の修復に取り組む中で出会ったのは、時計に宿る精霊でした。

この精霊は、持ち主の“感情”と深く結びついており、祖父との思い出が薄れていくにつれ、精霊自身も弱っていたのです。

つまり、止まった時計を動かすためには、“部品の修理”ではなく“心の修復”が必要だったということになります。

メグはまだ未熟な魔女であり、魔法も万能ではありません。

それでも、彼女は精霊の声に耳を傾け、フィーネが祖父に向けていた温かい想いを言葉にして伝えることを選びました。

その行為こそが、精霊に力を取り戻させ、時計の“時間”を再び動かしたのです。

このエピソードは、メグの魔法が“モノ”を直す力ではなく、“心”を癒す力として描かれている点で非常に象徴的です。

魔法は万能の力ではなく、想いと寄り添うことで本来の意味を持つ――そう語りかけるような描写が印象的でした。

フィーネの涙とともに時計が再び動き出す様子は、ラピスの街における小さな奇跡の始まりを感じさせてくれます。

見習い魔女としての第一歩──メグが得た学びとは

“命の種”を生み出すには、人々の嬉し涙が必要。

その使命に挑むメグが第2話で得たのは、単なる魔法の成果ではなく、人とのつながりの中で芽生える心のあたたかさでした。

“見習い魔女”としての旅路はまだ始まったばかりですが、メグは確かに一歩を踏み出したのです。

嬉し涙を集める意味──“治すこと”より“寄り添うこと”

第2話でメグが最も強く実感したのは、「嬉し涙」は魔法だけでは生まれないという事実でした。

腕時計の精霊に対して、メグは魔法で強制的に力を与えることもできたはずです。

しかし彼女が選んだのは、フィーネの気持ちに耳を傾け、共に思い出をたどるという方法でした。

それはつまり、“修理”ではなく“寄り添い”によって心を通わせるという選択です。

そして、その選択こそがメグにとっての魔女としての本質的な学びだったのではないでしょうか。

ただ技術を磨くのではなく、人と心を交わすことが“魔法”になる――この気づきが、メグを少し大人にさせました。

メグが流させた嬉し涙は、たったひと粒かもしれません。

でもそのひと粒は、確かな絆と優しさの証として輝いていたのです。

「治すこと」より「寄り添うこと」に価値がある、そんな優しい魔法の在り方を、メグは身をもって体験しました。

フィーネとの友情が紡ぐ、命をつなぐ魔法の始まり

メグにとってフィーネは、ただの幼なじみではありません。

彼女はメグがまだ魔女として何者でもなかった頃から、変わらぬ信頼と優しさを向けてくれる存在です。

その友情が、今回の時計修復という出来事を通して、さらに深まりました。

メグはフィーネの依頼を「嬉し涙を集めるためのチャンス」としてではなく、「大切な友達のためにできること」として捉えていました。

その姿勢こそが、“命の種”の材料になる涙を生む鍵だったのです。

友情という目に見えない力が、魔法よりも確かな奇跡を引き起こすことを、メグは初めて体感します。

フィーネが流した涙には、祖父への想いと、メグへの深い感謝が込められていました。

それは「ありがとう」という言葉以上の、心からの共鳴でした。

この一滴の嬉し涙が、メグにとって初めての“命のかけら”となり、彼女の使命の道筋を照らしてくれたのです。

友情は、時にどんな魔法よりも強く、あたたかい。

フィーネとの絆があったからこそ、メグは見習い魔女としての「第一歩」を踏み出せたのでしょう。

そしてその一歩こそが、“命をつなぐ魔法”の始まりだったのです。

ラピスの街が持つ魅力──人々との触れ合いから見える世界

メグが暮らすラピスの街には、古き良き温もりと、魔法を受け入れる柔らかな空気が流れています。

そこに生きる人々は、ただ優しいだけでなく、誰かの小さな想いにもちゃんと目を向けてくれる存在です。

この街での出会いが、メグを変え、そして支えていく――その始まりが第2話で描かれました。

ラピスの人々の温かさが生む、小さな奇跡

フィーネの依頼をきっかけに、メグは街の時計職人や店の常連客たちと出会います。

彼らは見習い魔女であるメグに偏見を持たず、むしろ手を貸そうとする姿勢を見せてくれました。

ラピスには、誰かを信じる気持ちが日常の中に自然と根づいているのです。

例えば、精霊の声が聞こえない人でも、メグの話に耳を傾けてくれる。

それは魔法の有無ではなく、人と人が心でつながることの価値をこの街が理解しているからこそ。

メグはその優しさに触れ、ラピスという場所が「嬉し涙」を生むのにふさわしいと実感していきます。

目に見えないものを大切にするこの街の人々は、小さな奇跡の起点であり、メグの魔法を受け入れる土壌でもあります。

そして何より、街全体が“感情のかけら”を育てる舞台になっているのです。

第2話はその序章として、街と人々のあたたかさがにじみ出る、やさしい物語でした。

次回に繋がる余韻──見習い魔女の旅はここから始まる

時計が再び時を刻み、フィーネの笑顔とともに嬉し涙が生まれたとき、メグの中で何かが確かに変わりました。

それは単なる魔法の成功体験ではなく、人と心を重ねることで初めて得られる“感情の奇跡”だったのです。

この経験こそが、彼女にとって“命の種”を探す旅の本当の始まりでした。

第2話のラストでは、メグがラピスの街を見下ろしながらそっと目を閉じるシーンが印象的に描かれます。

その姿には、見習い魔女としての決意と成長が静かに込められていました。

自分にできることはまだ少なくても、誰かのために魔法を使いたいという想いが、彼女の中でしっかりと根を張り始めています。

ラピスの街での一つひとつの出会いが、これからのメグを支え、導いていくことでしょう。

そして、彼女の旅はもう“命をつなぐため”だけではなく、誰かを笑顔にするための旅へと変わっていきます。

第2話は、その最初の“余韻”として、視聴者に静かで確かな感動を残してくれました。

『ある魔女が死ぬまで』第2話の感動と意味をまとめて

第2話では、“見習い魔女”メグがラピスの街で初めて誰かの涙を受け取り、魔法の本質を理解する瞬間が描かれました。

物語は静かに、しかし確かに彼女の旅の幕を上げ、感情のかけらが生む奇跡を私たちに教えてくれます。

この回を通して感じた“心の温度”こそが、本作の魅力であり、視聴者の心にも長く残る余韻なのです。

見習い魔女が紡ぐ、命の物語の始まり

メグの物語は、単なる魔法ファンタジーではありません。

それは“誰かのために生きる”という覚悟が生んだ、命と涙の物語です。

第2話はその最初の章として、彼女が「見習い魔女」から「誰かの支えになれる存在」へと一歩を踏み出す姿を描きました。

見習いゆえの不器用さも、思い通りにいかない魔法も、すべてがメグらしさであり、彼女だけの物語の彩りとなっています。

そして何よりも、一滴の涙が命を救う鍵になるという設定が、この物語にしかない繊細で深い感動を生み出しているのです。

「ある魔女が死ぬまで」というタイトルの裏にある希望と再生の意味が、この第2話で静かに開かれました。

ラピスの人々との出会いが照らす“生きる”という希望

余命1年という過酷な運命を背負ったメグにとって、ラピスの人々との出会いは、まさに“生きる意味”を問い直すきっかけとなりました。

誰かのために涙を集めるという行為は、単なる使命ではなく、他者と心を通わせる優しい営みなのだと、彼女はこの街で学び始めています。

それは、死に抗うための戦いではなく、今を大切にすることの価値を知る旅でもあるのです。

ラピスの街には、日々の中にささやかな幸せを見つける人々が暮らしています。

その姿は、メグにとってどんな教科書よりも強く、“生きる”という言葉の重みを実感させるものでした。

そして彼女自身もまた、誰かの涙に触れ、命を繋ぐ奇跡の一部になろうとしているのです。

第2話は、感情が重なり合うことで生まれる温かさと、生きることの尊さを静かに描き出しました。

この物語が描こうとしているのは、死のカウントダウンではなく、“命と希望を紡ぐ”という再生の光です。

その光が、これからの物語を照らしていくことを予感させる、優しくも力強いラストでした。

- 見習い魔女メグが初めて嬉し涙を集める物語

- 止まった時計に宿る精霊との心の交流

- 魔法は心に寄り添う力であるという気づき

- 友情が命の種を生むきっかけとなる描写

- フィーネとの絆がもたらした小さな奇跡

- ラピスの街が育む優しさと受け入れる空気

- 人と心を通わせることの大切さを実感

- 命の魔法の始まりとしての大切な一歩

- “生きる意味”を見つめ直す見習い魔女の姿

- 静かに心を打つ再生と希望の物語