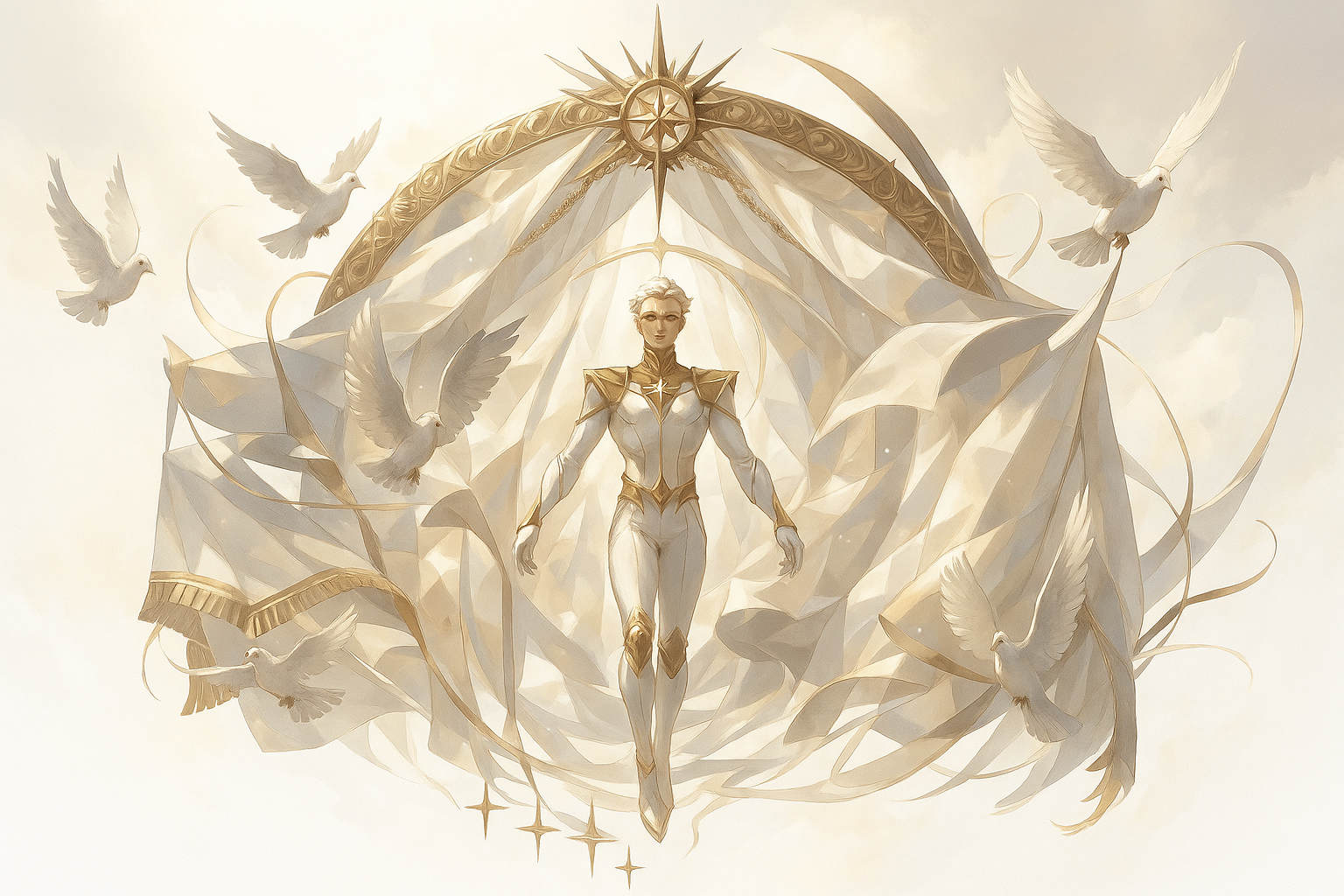

2025年4月に放送開始となった『TO BE HERO X』は、日中共同制作による完全オリジナルアニメとして注目を集めています。

本作は、2016年放送の『TO BE HERO』、2018年の『TO BE HEROINE』に続くシリーズ第3弾とされ、過去作との“つながり”や“元ネタ”について多くのファンが関心を寄せています。

本記事では、原作情報、制作陣の意図、前作との関連性などをもとに、『TO BE HERO X』のルーツと物語的連続性を徹底解説します。

- 『TO BE HERO X』が原作なしの完全オリジナル作品である理由

- 過去作との関係性や“精神的続編”としてのつながり

- シリーズを通して描かれる“進化するヒーロー像”の魅力

『TO BE HERO X』は“原作なし”の完全オリジナルアニメ

監督Haolin(リ・ハオリン)によるシリーズ構成

『TO BE HERO X』は、原作となる小説や漫画が存在しない、完全オリジナルのアニメ作品です。

企画・構成・監督は、シリーズの立ち上げから関わってきたHaolin(リ・ハオリン)が一貫して手がけており、彼のビジョンに基づいて構築された世界観と物語が展開されます。

既存のメディア展開がないからこそ、アニメそのものの完成度とテーマ性が直接的に評価される構造になっています。

原作小説・漫画の展開はなし、アニメが初出の物語

『TO BE HERO X』に関するストーリーは、すべてアニメが初出であり、事前に読んで予習できるような書籍やコミックは存在しません。

この形式は視聴者にとって、毎週の放送で初めて展開が明らかになるドキドキ感と、誰もが同じタイミングで物語を追える公平性を提供しています。

“信頼値が力になる”という独自の世界観が鍵

この作品の根幹をなすのは、人々の「信頼」がヒーローの力になるというユニークな設定です。

この要素が、従来のヒーロー作品と一線を画すドラマ性や社会的メッセージ性を生み出しており、シリーズ全体を貫くテーマにもなっています。

過去作『TO BE HERO』との関係とは?

“便座ヒーロー”から“信頼ヒーロー”への進化

2016年に放送されたシリーズ第1作『TO BE HERO』では、便器に吸い込まれてヒーローになる中年男という衝撃的な設定が話題を呼びました。

ギャグとカオスを前面に押し出した内容でしたが、『TO BE HERO X』ではそのテイストを一部引き継ぎながら、「信頼によって力を得る」という新たなテーマへと昇華。

“笑えるヒーロー”から“心に響くヒーロー”へと進化した形と言えます。

ギャグ・カオス要素からドラマ性重視への変化

前作『TO BE HERO』では、シュールでブラックなギャグと破天荒な展開が多くのファンを魅了しましたが、『X』では一転して、シリアスなストーリー展開と心理描写が重視されています。

ただし、随所に残る“脱力系ユーモア”や演出の間合いのセンスなどは共通しており、Haolin監督らしい作風はしっかりと継承されています。

設定の世界観や演出スタイルには共通点も

『TO BE HERO』と『X』は直接的なストーリーの続編関係ではないものの、“異能力と社会”“変身と代償”といった共通テーマが存在します。

また、ビジュアルのセンスや編集テンポも引き継がれており、過去作を見てきたファンにとっては「懐かしくも新しい」と感じられる構造になっています。

いわば『X』は、“精神的続編”とも呼べる存在なのです。

『TO BE HEROINE』とのつながり|異次元×青春ドラマの系譜

現実と異世界の二重構造が『X』にも影響

2018年に放送された『TO BE HEROINE』は、現実世界と異世界を行き来する少女を描いた作品で、シリーズにおける“精神性”の深化を担った存在です。

『X』では明確な異世界設定こそないものの、ヒーローランキング制度や信頼値という“もうひとつの現実”が物語に強く影を落としており、『ヒロイン』の構造をより社会的に展開した形とも言えます。

青春の葛藤と成長というテーマの継承

『TO BE HEROINE』では、少女の成長と決断を軸に据えた青春ドラマ的な要素が物語を支えていました。

『X』でも、主人公たちはそれぞれの過去や自我と向き合いながら、“誰かに信頼されるとはどういうことか”を模索していきます。

このように、葛藤を通じて強くなる登場人物たちの姿は、シリーズを通じた共通テーマとして継承されているのです。

シリーズを通じた“ヒーロー観”の深化

『TO BE HERO』『TO BE HEROINE』『TO BE HERO X』の三部作を通じて、描かれるヒーロー像は着実に変化と深化を重ねてきました。

最初はギャグで突き抜けた“変なヒーロー”だったものが、次第に“社会の中で信頼される者”というリアルな視点へとシフト。

“ヒーローとは何か”を真剣に問い直すシリーズとして、完成形に近づいたのが『X』だと言えるでしょう。

シリーズ全体を貫くHaolin監督のビジョン

“世界で通用するヒーロー像”の構築

シリーズを一貫して手がけてきたHaolin(リ・ハオリン)監督は、常に「グローバルで通用するアニメ表現」を意識して作品を創り出しています。

特に『TO BE HERO X』では、“国や文化を超えて通じるヒーロー像”を提示することに成功。

強さや力だけでなく、信頼・責任・人間関係という本質的なテーマに重きを置いたことが、シリーズの成熟を象徴しています。

リアルな社会性と寓話的要素の融合

Haolin監督のスタイルは、現代社会への鋭いまなざしと、寓話的でファンタジックな演出の融合にあります。

『TO BE HERO X』では、SNS評価や社会的ステータスといった現実的な課題が、ヒーローたちの“信頼値”として具象化されており、寓話の中にリアルな痛みと希望を落とし込む構造になっています。

この手法こそが、多くのファンが彼の作品に惹かれる理由のひとつです。

『TO BE HERO X』が“第3の進化形”である理由

シリーズ3作目となる『X』は、ギャグの『TO BE HERO』、青春と幻想の『TO BE HEROINE』を経て、“社会的テーマとビジュアル美の融合”という新たな高みに達した進化形です。

変わらないのは「誰かのために動くことは尊い」というヒーローの根源的な定義。

“日中合作”という枠を超えて世界に挑む意志も含めて、まさに「第3の進化形」と呼ぶにふさわしい一本と言えるでしょう。

TO BE HERO X 原作・元ネタ・シリーズつながりのまとめ

過去作を知らなくても楽しめるが、知っていれば数倍深く刺さる!

『TO BE HERO X』はシリーズ作品ではあるものの、過去作を視聴していなくても問題なく楽しめる構成になっています。

ただし、『TO BE HERO』や『TO BE HEROINE』を知っていると、演出の狙いやキャラ設定の意味がより深く理解でき、感情の入り方がまるで違うのも事実です。

新規ファンも、シリーズファンも、それぞれの視点で楽しめる設計は見事と言えるでしょう。

シリーズファンも納得の“アップデートされたヒーロー像”

第1作のギャグ要素、第2作の感情描写、そして今作の社会性と美術性——シリーズは常に変化しながらも、核となる「ヒーローとは何か」を問い続けています。

『TO BE HERO X』では、その問いに対するひとつの答えとして、“信頼されることの重さ”と“その代償”が描かれています。

シリーズを追ってきたファンほど、その深みと進化に気づける構成となっています。

次世代ヒーローアニメの礎を築く意欲作に注目!

オリジナル作品として、そして日中合作としても異例のスケールで展開されている『TO BE HERO X』。

Haolin監督のビジョンと、アニプレックス・bilibili両社の戦略が結実したこの作品は、次世代のヒーロー像とアニメ制作の可能性を提示する意欲作です。

単なる娯楽にとどまらず、文化を横断しながら世界に問いかけるこのシリーズから、今後も目が離せません。

- 『TO BE HERO X』は原作なしの完全オリジナルアニメ

- シリーズ過去作との“精神的なつながり”が魅力

- ギャグから社会性へと進化したヒーロー像

- 信頼が力となる独自設定とテーマ性の深さ

- 監督Haolinのビジョンが貫く三部作の系譜

コメント